デジタルネーティブ世代と呼ばれる現代の学生は、情報化社会のなかで日常的にスマートフォンやパソコンを使い、SNS(交流サイト)などでコミュニケーションを取っています。さらに近年では、オンライン授業が増え、大学をはじめとする教育機関におけるSNSリテラシーや情報リテラシーなどの育成は、ますます重要な課題となっているでしょう。

本記事では、「情報を分析・評価・発信するスキル」を高める情報リテラシー教育の必要性や、大学における情報リテラシー教育の方法などを解説します。

情報(メディア)リテラシー教育とは?

そもそも「情報(メディア)リテラシー」とは、自分が必要なときに・必要な情報を効果的に探し出すとともに、見つけた情報を適切に評価・活用できる能力のことです。よって「情報(メディア)リテラシー教育」とは、その一連の能力を育成するための取り組みを指します。

情報環境が豊かになり、さまざまな情報を誰でも簡単に入手できるようになった現在では、学生の情報リテラシーの習得・向上のための取り組みは必須の教育課題です。実際に、一部の学生は情報の分析能力や選択能力が不足しているため、必要なときに必要な情報を入手できるとは限りません。

さらにWebの仕組みでは、ユーザーが検索した情報や閲覧したページに紐づいた情報が優先的に送られてくるため、情報が偏る危険性もあります。そのため、的確に情報を探し出して分析や評価を行ない、さらには発信する力を高めるために、情報リテラシーの教育が求められるのです。

また、文部科学省ではこのような背景を踏まえ、2025年1月実施の大学入学共通テストから、新教科として「情報」を加えると正式決定しました。情報では、情報リテラシーやプログラミング、データ処理などの能力を鍛える「情報Ⅰ」が出題範囲となり、デジタル技術を使いこなせる人材を育成する狙いがあります。

情報(メディア)リテラシー教育はなぜ必要なのか

今だからこそ情報リテラシー教育が必要だと考えられる、大きな2つの理由を解説します。◇インターネットの普及により不確かな情報が増加したため

インターネットが普及した現代では、社会のあらゆる分野に情報化が浸透しています。もし日常生活を送るうえで疑問が生じたなら、インターネットで調べさえすればたくさんの情報を得ることができます。

しかし、誰でも手軽に情報を手に入れられる一方で、集めた情報がすべて正しいとは限りません。新聞などの有料の情報は、校閲されているため信頼性が高いものの、インターネットやSNS上にある無料の情報は、裏付けのないものも数多く存在しているのが現状です。フェイクニュースなど意図的なデマ情報が流れるケースもあり、一つひとつの情報の真偽を判断することは、決して簡単ではないといえます。

万が一、間違った情報を信じてしまうと、インターネット上でサイバー被害を受けたり、自分や身のまわりの人に悪影響を与えたりといった事態になることもあるでしょう。そのようなリスクを避けるためには、インターネットやSNS上の情報だけを信用するのではなく、「本当にこの情報は正しいのか」という批判的思考を持つことが大切です。不確かな情報に振り回されず、適切な情報を見極め効果的に活用できる人材を育成するために、今こそ情報リテラシー教育が求められています。

◇個人で容易に情報の発信をできるようになったため

情報を「発信する立場」でも同様に、情報リテラシーは欠かせません。今ではさまざまなSNSを利用して、個人が手軽に情報を発信できるようになりました。加えてSNSには、知人と交流したり、ニュースに触れる機会が増えたりと幅広く活用できるメリットもあります。

一方で、誤情報の拡散や集団で個人へ攻撃するなどの問題も起きやすく、軽い気持ちで発信した情報がのちに大きな社会問題に発展してしまうケースも少なくありません。SNSを通じて個人で簡単に情報を発信できるからこそ、一人ひとりが情報を分析・評価し、発信すべき情報を判断できるようになる必要があります。

日本の大学における情報(メディア)リテラシー教育の現状

十分に情報リテラシー教育を受けている商業・工業高校の出身者とは異なり、進学校出身者だけが集まる大学では、情報リテラシーを科目に取り入れていないところもあります。また、情報リテラシー教育を行なっていても、正規カリキュラムでの導入ではなく、ガイダンスという形で数回程度実施しているだけという大学も多いでしょう。

以下では、海外に比べて情報リテラシーが低いとされる日本の教育の現状について、ICTリテラシーとITリテラシーに大きく分けて解説します。

◇ICTリテラシー教育の現状

ICTとは、「Information and Communication Technology」の略で、IT技術をどのように活用するかに重きを置いた考え方です。具体的には、SNSでのコミュニケーションやインターネットショッピングもICTの活用事例として該当します。

現在の大学入学者はデジタルネーティブ世代であり、ある程度のICTリテラシーは期待できます。しかし、大学での教育・研究などの基礎として、または将来のビジネスの場面におけるICT活用としてのICTリテラシーは不十分です。そのため、ICTリテラシー教育カリキュラムの導入を図り、学生が以下のような観点でICTを使いこなせるようになることを目標としています。

・ICTを科目としてではなく問題解決に使える

・TPOを意識し、大人や社会と論理的なコミュニケーションを行なえる など

また、高校では「情報Ⅰ」が新たな履修必須科目となったり、小中学校ではプログラミング教育が必修となったりしています。しかし、小中学校や高校の教育現場では、都道府県ごと・学校ごとにICT教育のための環境整備に差が生まれているのが現状です。

◇ITリテラシー教育の現状

ITリテラシーは、情報リテラシーのうちコンピューター操作やデータの作成・整理、情報検索などの能力のことです。そのITリテラシー教育は、大学でもさまざまな取り組みが実施されており、調査や研究なども多くなされています。ただし、年度によって異なるITリテラシー格差を考慮しない体系になっていたり、学生が能動的に情報を検索・収集しなかったりと、課題は多いのが現状です。

情報(メディア)リテラシーを向上させる教育方法

日本の大学における情報リテラシー教育の現状を踏まえたうえで、情報リテラシーを向上させる具体的な教育方法と、その内容についてご紹介します。

◇問題発見・解決思考の枠組みの活用を体験させる方法

情報リテラシーを向上させるための効果的な方法は、問題発見・解決思考の枠組みの活用を体験させることです。問題発見・解決思考の枠組みとは、答えが1つに定まらない問題に対して、情報やデータを活用し、仮説推論・分析・検証を通じてより良い解決策を見つけることを意味します。

問題の発見・解決は、情報リテラシーの上級科目や専門の授業で実施するのが望ましいでしょう。また、必要に応じて、情報倫理的な側面や科学的な理解・技能の側面を学習させることも大切です。情報リテラシーを向上させる教育の具体例をまとめたものが、以下の表になります。

| 活動 | 内容 |

|---|---|

| 問題発見・解決思考の枠組みを知る活動 | ・問題解決の枠組みや見方、考え方を解説する ・ネットワークの仕組みと情報倫理を学ぶ |

| 問題解決を体験する活動 | ・解決策の発想や合理的な判断過程を中心に、魅力的な自己紹介をテーマとして身近な問題解決を行なう |

| 協働で問題解決をする活動 | ・目標設定や計画立案を中心に、1つの文章を協働で問題解決をしながら創る ・ワープロソフトなどを活用し、パブリックコメントなどの文書を協働して創る |

| 場面に応じた技術・データを活用しながら問題解決を実践する活動 | ・Excelなどを使い、データをもとに集計・処理・作表・作図を含めて分析を行なう ・限られた時間のなかで、ミスを減らし効率良く処理するにはどうすれば良いかを思考する |

| 提案型プロジェクトの学習活動 | ・実際の問題解決をプロジェクトとして体験(チームで1つの課題に取り組む)し、問題発見・解決思考を修得する ・問題解決の流れに従い、適切な情報社会を創るためのルール作りを行なう |

◇正しい情報を見極める力を身に付ける方法

IT化が進み、簡単に多くの情報が得られるようになっているため、インターネット上の情報を集めて比較する習慣が重要です。数ある情報のなかから正しい情報を見極める力を身に付けるためには、1つのことを調べる際に、できるだけ多くの情報を収集する必要があります。

「できるだけ多くの情報」というのは、単にさまざまなサイトに目を通すだけではありません。国や自治体などの公共機関のサイトや大手メディアサイトなどと比較したり、文献や書籍からも情報を集めたりするなどして、信憑性の高い情報かどうかを判断していきます。文献や書籍のようにお金を払って得られる情報は比較的信憑性が高いものが多いため、インターネット上の情報と比較するとよいでしょう。

まとめ

情報リテラシー教育とは、必要なときに・必要な情報を効果的に探し出すとともに、見つけた情報を適切に評価・活用できる能力を育成するための取り組みを指します。インターネットの普及により不確かな情報が増え、個人で容易に情報発信できるようになった今、情報リテラシー教育は欠かせないものといえるでしょう。

◇ ◇ ◇

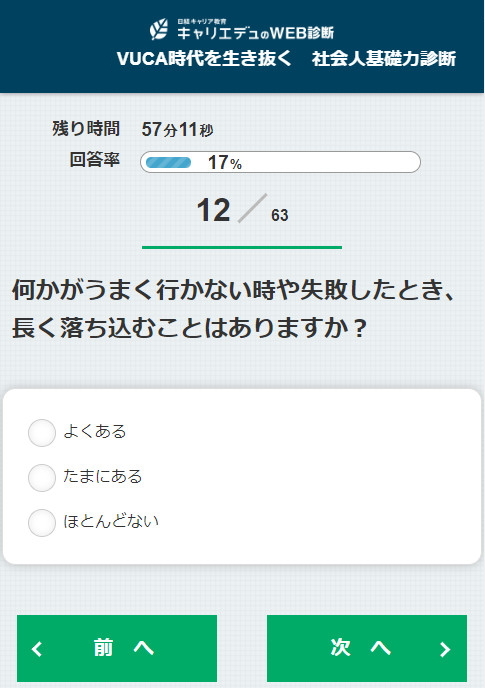

日経キャリア教育「キャリエデュ」では、「社会人基礎力診断」を開発・提供しています。「社会人基礎力」とは、以下の3能力と12能力要素からなる、仕事や職場で活躍するうえで必要な力のことです。

<3能力>

前に踏み出す力、考え抜く力、チームで働く力

<12能力要素>

主体性、働きかけ力、実行力、課題発見力、計画力、創造力、発信力、傾聴力、柔軟性、情況把握力、規律性、ストレスコントロール力

情報リテラシー教育を進めるうえでも、学生たちのこれらの能力は欠かせません。まずは学生たちに足りない力を把握するため、社会人基礎力診断で学生たちの能力測定から始めてみましょう。